陈霜

郑永辉比我大两岁,我们相识于上世纪九十年代中期,当时他是乐清本地一家国有银行的团书记,我则是一家国有企业的团书记,同属团干部系统,且彼此投缘,以兄弟相称,我喊他一声哥。上世纪末的某一天,郑永辉打来电话,说自己已从原来的银行辞职,跳槽去了温州市区的一家股份银行工作。

郑永辉的这个决定让我不禁大吃一惊,要知道,那时候在国有银行上班不但社会地位高,收入也高,再加上那一年他刚刚担任原来单位的会计出纳科科长,属于本银行内主要业务部门的“小头头”,领导信任、同事羡慕,可谓“集万千宠爱于一身”。

“如果贸然辞职,怕是追悔莫及。”我怕他因一时冲动,给他“当头棒喝”。

“不能把青葱岁月挥霍在一天八个小时程式化的业务往来中,我需要更大的平台和挑战,必须给自己的未来一份交代。”

面对郑永辉“背水一战”的决心,我只能给他以最大的祝福。

其实郑永辉的跳槽换岗已不是第一次,他原来学的是计算机专业,大学毕业后分配的第一份工作,从事银行计算机系统的维护,当然,业余时间也客串做做酒店KTV点歌系统软件,赚点外快,然后娶妻生子,生活过得有滋有味。

但是郑永辉并不想一直这样下去,觉得既然在银行工作,金融才是主营业务,于是自学与金融相关的知识,取得了理财规划师资格,当上会计出纳科的科长。

如果认为郑永辉主动学习金融知识只是为工作而工作,那就错了,因为他还是一位文学青年,不少诗歌、散文作品见诸报纸的副刊,被一位爱才的银行领导赏识,推荐做了支行秘书兼办公室主任助理,又有了跟着这位领导跳槽去温州市区某股份银行工作的机会。

浪奔是郑永辉写诗时用的笔名,文友们叫他阿奔,他也干脆以阿奔之名“行走江湖”。

因为阿奔这个名字,注定郑永辉的生活就是一场不断奔走、奔跑、奔波的过程。

在温州市区的那家股份银行,郑永辉从普通信贷员做起,不到四年的时间里就做到了分行营业部部门总经理,个人获得系统内的全国先进,创造了业界的一个奇迹。按理郑永辉就此可以歇口气,享受一帆风顺的惬意了,可是他血液中的“奔性”还不满足,驱使着他继续新的尝试……

2007年,阿奔终于抑制不住内心的“奔流”,再次跳槽去了一家证券公司,当起了副总经理,同时凭着一股韧劲,硬是拿下一本在温州范围内为数不多的证券分析师资格证书,从此,一个身材略显瘦小、穿白衬衫打黑领带的职业经理人频频出现在温州电视台的财经节目中,指点股市江山、挥斥财经方遒,“阿奔谈股”风靡一时。

2009年10月,我参加“新中国成立60周年,温州中华神韵”诗歌大赛,获得二等奖,在温州东南剧院举行颁奖典礼晚会,当时已在温州市区落户的郑永辉一家也参加这场晚会。也许是我在晚会现场的一番获奖感言,带给郑永辉非常之深的触动,他决定重新寻找自己的艺术定位,也是人生定位,他将目光投向了摄影。用他的话说,既然笔下生疏了,那就用镜头表达、用图片说话。

在之前,郑永辉几乎没有正儿八经地拿过照相机,可是当他拿起来,却已一发不可收拾……从摄影菜鸟到成为中国摄影家协会会员,郑永辉仅用了两年半时间,当然,阿奔为此付出了无数夜的孤灯明灭,无数次的高峡历险。

尽管成绩斐然,可是郑永辉依然清醒认识,玩摄影的人如过江之鲫,要想出类拔萃何其困难,于是他考虑向数码后期领域进军。

2011年下半年,郑永辉一头扎进数码摄影后期制作的书籍中,利用自己计算机专业的优势,打通了photoshop软件的每一个关节,并写出了数码后期多套教材和课件。

数码摄影后期领域的成就,也反哺着郑永辉摄影艺术的成长。按照他的说法,数码摄影如同做菜,前期相当于到菜市场买食材,食材再好,也需要一个高明的厨师来把勺,后期制作就是那一个厨师。

这些年,郑永辉凭借超凡的后期水平和在摄影拍摄过程中独特的感悟能力,先后创作出一批批让摄影界眼前一亮的佳作来,成为温州青年摄影群体中的佼佼者,阿奔摄影,一个响当当的名头。

2014年8月,郑永辉的摄影作品《灶间记事》在浙江省摄影网在线展出,作品通过对遗落在乡间的老灶台的叙述,表达了对家的眷恋,一片片斑驳的石灰,一条条被焰火熏黑的板凳,与怯怯的阳光糅合在一起,勾兑出悠悠的岁月,在忧伤中流露着温馨,将每位观赏者击成内伤。

这是一户人家的灶台,更是一场生命的回溯和体验。阿奔摄影,如同燃烧着的灶台,开始走向炉火纯青。

有一天我对郑永辉开玩笑说,按照你现在的摄影水平和后期讲课能力,完全可以借摄影生活了,不需要再当“阿奔”,奔波在看不到未来的生活窄道之中了。“摄影就是一条‘不归路’,既然选择了,就没有退路,一路奔波到底也许是一场宿命。”郑永辉如是回答我。

阿奔郑永辉,奔到今天,我想他大概已拥有了一个看清自己的镜头。

在那个镜头里面,既有美丽的风景,也有艰辛的跋涉,在下一次奔波抵达的路口,阿奔郑永辉的摄影艺术正将创造新的奇迹。

人物

Z

ongyi

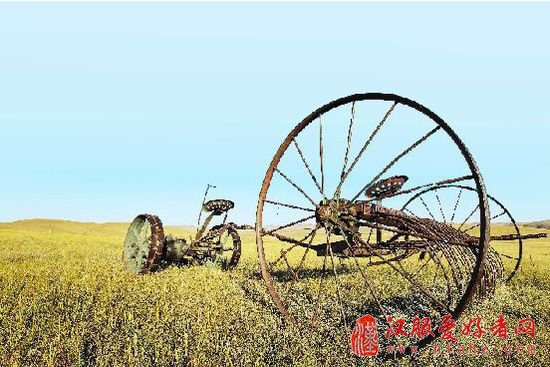

图片为郑永辉摄影作品