[摘要]乍一看,汉服爱好者的说法和“汉服”的定义颇有传统色彩,但仔细观察,则不难发现,汉服不过是近几十年兴起的“传统服装”,是被人为制造的“传统”。

腾讯文化 走刀口

扬州最大汉服

据人民网报道,1月8日,扬州最大汉服现身,现场征集签名欲申请非遗,扬州汉民族服饰艺术研究会秘书长夏梅珍说:“汉服是华夏民族服饰的统称,代表了中国数千年文化的传承。”夏梅珍的说法,代表了近些年来兴起的“汉服”热的正统观点,这种观点认为“汉服以‘华夏-汉’文化为背景和主导思想,以华夏礼仪文化为中心……明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系。”持这种观点的人认为,汉民族应该重新树立自己的民族服装,以继承传统,有别于其他民族,秉承这种诉求,“汉服”爱好者掀起了“汉服复兴运动”,2015年春节期间,央视春晚节目《大地春晖》因“汉服”样式是改良后的旗袍,酿成“汉服事件”,汉服爱好者纷纷要求央视道歉。

乍一看,汉服爱好者的说法和“汉服”的定义颇有传统色彩,但仔细观察,则不难发现,汉服不过是近几十年兴起的“传统服装”,是被人为制造的“传统”。

关于“汉服”的讨论2004年后才出现

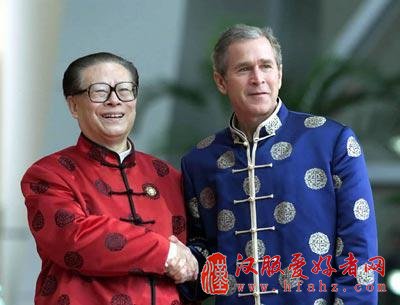

关于传统服装的讨论,有一个值得注意的时间节点——2001年10月21日,APEC领导人非正式会议在上海召开的。在这次会议上,各国领导人统一穿着经过精心设计的“中式服装”亮相,这种“中式服装”被称为“新唐装”。自此以后,“唐装”一词迅速火遍中国,成为年度热词。

APEC领导人非正式会议唐装秀

不过APEC领导人非正式会议上各国领导人穿着的“新唐装”样式,与后来流行的“汉服”并不一样,但这开启了关于汉服的讨论。大约在2004年,中国社会出现了有关“汉服”的讨论、争议和新一轮旨在构建“民族服装”的社会文化实践。(参见《开放时代》2008年第3期,周星,《新唐装、汉服与汉服运动》)

这一时期的讨论,主要集中在互联网上,以网民参与为主,媒体与学术界在讨论初期并未参与。检索中国知网的文章数据,显示2004年及以前,并没有以“汉服”为主题的研究讨论,但到了2005年,以“汉服”为主题的讨论开始出现,且呈现逐年增多的趋势:2005年有12篇以“汉服”为主题的文章,到2006年则猛增到41篇,2007年达到82篇,到2015年,共有119篇以“汉服”为主题的讨论文章。

除了讨论量增加外,讨论参与者也发生转变。2005年参与“汉服”讨论主体是《中国新闻周刊》和《民族论坛》,前者代表了媒体,后者代表了半官方半学术机构。周星在《新唐装、汉服与汉服运动》一文中说:“目前,有关‘汉服’问题的学术研究还较少展开,我们尚很难见到严肃认真并公开发表的研究论文。”周星的说法,是基于2008年之前的“汉服”讨论而言,但在这之后,“汉服”讨论已经发生了很大的变化,不再局限于互联网和网友,不少媒体和学者参与进来,汉服逐渐变成了“学术”。

如周星所言,学术用语中的“汉服”和“汉服运动”中的“汉服”含义并不相同,前者主要把“‘汉服’理解为汉族的服装,但认为并不存在所谓纯粹的‘汉服’。”后者则认为“‘汉服’历史悠久,具有独特的款式和特征,汉族需要‘汉服’,‘汉服’是汉文化理所应当的组成部门。”学术讨论中的“汉服”与“汉服运动”中的“汉服”含义并不完全一致,两者甚至有很大区别,但有一点不可否认,学术界关于“汉服”的讨论是在互联网的“汉服”讨论热后才兴起的。

流行的“汉服”定义对清朝持明显的否定态度

“汉服运动”支持者对“汉服”有着明确的定义:汉服,全称是“汉民族传统服饰”,又称汉衣冠、汉装、华服,是从黄帝即位到公元17世纪(明末清初),在汉族的主要居住区,以“华夏-汉”文化为背景和主导思想,以华夏礼仪文化为中心,通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格,明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系。

在这个定义中,清朝被明显排除在外。在“汉服运动”支持者看来,历史上确实存在过纯粹的“汉服”,只是迫于清朝的民族压迫,“汉服”才被迫“不正常”地消失了,现在讨论“汉服”,只不过要恢复这一传统。