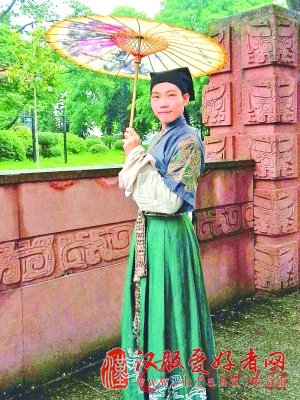

在越来越重视传统文化传承的今天,各大高校也纷纷加入到这个行列。汉服的美并非华而不实,相反,它充满中华民族的文化内涵和人文情怀,以及其他现代服饰所不能比拟的魅力。身为汉服爱好者,平时爱看诗经、唐诗宋词等书籍的华师学子沈瑶玲,是个喜欢慢节奏生活的女生。她一直都很喜欢充满民族气息的服饰,有一次在杂志上看到璇玑姑娘的倩影,从此便难以忘怀。去年的乞巧节,沈瑶玲第一次参加广汉会的活动,在深入了解之后,更是深深地爱上了汉服文化。在不同款式的汉服中,她最喜欢的是对襟。“都说唐宋时期是中国最强盛的时期,对襟服饰到唐宋,发

原标题:高校汉服学子:岂曰无衣,与子同袍

暨大南枝汉服社创办人夏祎

中大民俗学专业的汉服爱好者谭钦允

南枝汉服社出游活动

汉服社在校园里举办的女子笄礼

网络上流传的璇玑姑娘的背影。左上小图为汉服社成员在参加端午节祭祀的同袍额头上点雄黄,以驱避毒虫。

文、图/广州日报记者 黄岚 实习生 焦姣

近年,汉服出行成了大学校园新潮流,各大高校纷纷成立汉服社。女生们以着汉服为美,以亲制精美发簪为巧;男生则引弓搭箭、起舞吟诗,好不风流。让我们追随华夏遗韵走进大学校园,看大学学子如何展现礼仪之大,服章之美。

暨南大学:南枝汉服社

暨南大学南枝汉服社创办于2013年,由夏祎、陈云婷、李泳、黄晨星等同学共同创办,目的是让更多人认识汉服,给喜爱汉服和汉文化的同学一个交流的平台。社团的口号是“衣冠归故里,我心系南枝”,衣冠指华夏衣冠,深层寓意代指华夏文明,故里就是华夏大地;南枝是家乡的意思,来自诗句“胡马依北风,越鸟巢南枝”,虽然“越”指的是江浙一带,但可以化用为广东。选择“南”字,基于岭南、暨南。南枝的深层寓意是华夏的精神家园和生活方式。汉服出行和展示是南枝汉服社的最大特色,平日会举办文化知识讲座、汉服介绍、发簪和汉服制作、发型研习等,还会举办大型活动,包括汉服试穿和舞台剧排演。

夏祎:

汉服让我有归属感

90后暨大学子夏祎是黑龙江人,身为东北女孩的她形容自己比较内敛,不张扬。然而,内敛的她和其他低调的汉服爱好者不同的是,平时也会将汉服穿上身。“当然不会每天刻意去穿,但也不是只有节日和活动才穿,我是哪天想穿了就会穿一下,跟时装一样的待遇,也会混搭,不过这都是汉服里的常服和便服,礼服我就会好好收着,只有比较重要的场合才会穿。”她说。和汉服结缘,是在她高二下学期,因为被网上《一国之芳》的视频所触动,于是就开始去了解汉服文化。汉服还没有进入工业化批量生产的阶段,所以现在绝大部分都是“量体裁衣”,也就是“特别定制”。夏祎认为汉服是民族服装,不分古今的,古代有汉服,现代也可以有汉服;汉服可以作为生活服装穿出去,也可以拍照和登上荧屏。而她最喜欢的汉服款式是对襟齐腰襦裙和短褙子。

对夏祎而言,汉服有一种归属感,能让她知道“我是谁、我从哪里来”,了解了自己的民族是一个怎样的民族,而不仅仅是身份证上的那一个“汉”字。“汉服让我有一种自己担起的责任感,这种身份认同是自主发生的。汉服也让我变得坚持自我,不盲从。”她说,“‘汉服热’也只是一个阶段性的现象,我们希望最终汉服会融于百姓的生活中。”

达人解惑

在被各种潮流充斥的现代社会,汉服是否早已“过时”?

答:每个时代的服饰着装,必定有特定的文化背景。时代在发展,人的思想和审美意识也随之改变。然而汉服不是时装,所以不存在过不过时的说法。事实上,汉服一直在进化着,不论古代还是现在,随着时代和人们审美的变化,汉服的细节都在变化,因此也产生了这么多款式,就是现代复兴后的汉服,把它拿来和文物比较一下,也会发现有很多变动的。日常穿汉服是一种尝试和努力,当然可以循序渐进,从有汉服元素的衣服开始,渐渐找到一种习惯。

沈瑶玲:璇玑是我心中的“楷模”